|

| 〔2〕天孫降臨と古代先祖 |

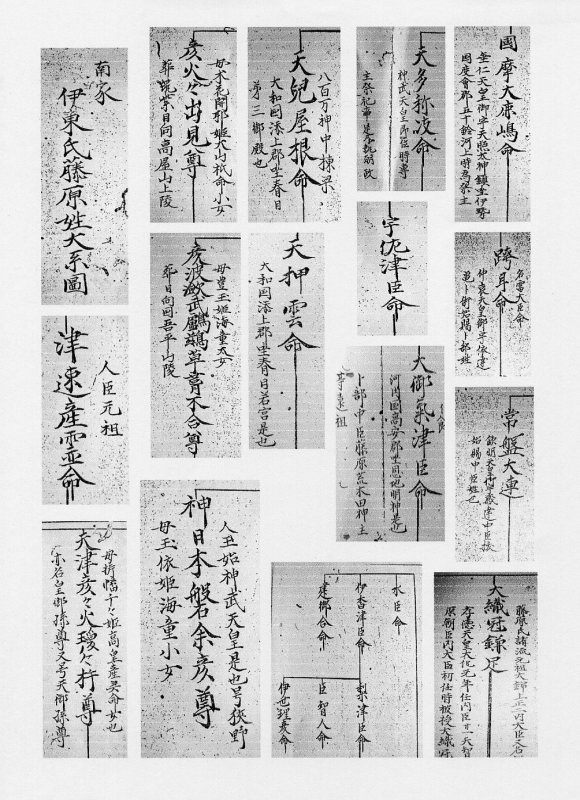

| 天孫降臨以前先祖---天神七代(国常立尊~伊弉冉、伊邪那美「イザナギ・イザナミ」) 地神五代(天照大神~鵜草葺不合尊「ウガヤフキアエズ」) |

||

| 天孫降臨と経路 | 天孫降臨(天下り)の経路については、日向国の高千穂峰に降り、吾田国 長屋の笠狭碕に到達したとする説が有力である。一方、古事記には「竺紫」=「筑紫」、日本書紀には「筑紫」とあり、このため降臨地は「筑紫国の日向」であって、後世の「日向国」ではないと解釈する異説がある。 これらの「筑紫」の位置、場所の選択と議論によって、「天孫降臨」と「神武東征」の出現という日本史の根源的事件に関して、大きな疑問と混乱を惹起していた。 しかし、「古事記」によると、古代においては、「九州本島」自体が「筑紫嶋」と呼ばれていたという。 これにより「筑紫」とは、後世に話題となった北九州に限定した場所ではなく、宮崎や鹿児島も「筑紫嶋」に含まれていたことになる。従って、「筑紫の日向」=北九州説は、後世の捉え方であり説得力を失うのである。 また、「天孫降臨」の表現は、もともと存在していない。日本書紀では、「日向の襲の高千穂峯に天下った」である。「天降り」即ち「天下り」は王族が新天地に移った、遷都した」という意味だという。 天や空から降りてきたという話では無いのである。 更に重要なポイントは、この「日向の襲」は、後の「熊襲」すなわち「球磨・曽於」(くま・そお)につながる。 南九州で、「熊」とは肥後国球磨郡(現在の熊本県人吉市周辺)をさし、「襲」とは大隅国曽於郡(現在の鹿児島県霧島市周辺)で、5世紀ごろまで大和政権に臣従した「隼人族」の土地である。また、考古学的研究によれば「熊襲の本拠地」は高千穂峯を望んだ宮崎県都城地方および隣接した曽於地方であったという。このような「襲にある高千穂の峯」である。 従って、天孫降臨や神武東征の出発地は、定説の通り、南九州の日向(後の日向国)であったことが確認される。 そして、近年、日向高千穂には、これを裏付けるように、「ニニギの墓陵」と推定される全長219mの巨大な前方後円墳を含む「西都原古墳群」が発掘されつつあり、更に、宮崎平野中心部の「笠置山墳丘墓」一帯で発見された「幻の製鉄国家」の発見がある。 「神武東征」という破格の大事業は、先進的な大陸の文化と「進んだ製鉄技術」、海路を攻めあがる大掛かりな船団と海軍力の蓄積を背景として、西国から東国へ数十年の時間をかけて強かに展開されたことが想像され、「倭国の日向の原点」を彷彿とさせる。 <西都原古墳群→下記に参考史料> <邪馬台国と製鉄> 巨大墳丘墓と幻の製鉄国家 |

|

| ①日向三代 ●天津彦彦火瓊瓊杵尊 (祖祖父)「ニニギ」 ●彦火火出見尊(祖父) 「ホホデミ」(山幸彦) ●鵜草葺不合尊(父) 「ウガヤフキアエズ」 |

筑紫日向高屋山陵埋葬 筑紫日向高屋山陵埋葬 日向国吾平山陵 |

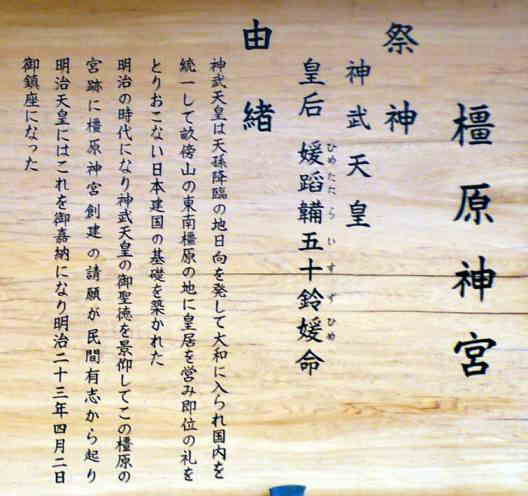

神武天皇の父・祖父・祖祖父三代 この先祖三代を経て、「神武天皇」は南九州「日向国」から「大和国」に移り、橿原の地に皇居を造営し遷都した(神武東遷)。 (下に橿原神宮門前の由緒書写真) |

②神日本磐余彦尊 別称 (神武天皇) 「カムヤマトイワレヒコ」 |

推定西暦110年 | 鵜草葺不合尊の子 人玉始神武天皇是也 母玉依姫海童少女 |

| --------------------- | ------------- | ----------------------- |

| ③天御中主尊 国常立尊別名也 豊受大神宮是也 また月弓尊 |

推定西暦 | 「天地初めて開けしとき、高天原に成りし神の名は天之御中主神」 (古事記の冒頭記載) 伊勢神宮外宮鎮座 |

| ④天児屋根命 | 推定西暦110年 | 天児屋根命は、「天岩戸(あまのいわと)に隠れた天照大御神をこの世に呼出すために祝詞を唱え祭祀」を行なった。 後に、大和国(奈良)春日大社の祭神 八百万神の棟梁 中臣・鹿島・藤原氏などの祖神 この神は、中臣氏の祖神としても有名。 「古事記」「日本書紀」には中臣連らの祖とあり、「日本書紀」には興台産霊命の子、「古語拾遺」には津速産霊神の子ともあるという。 中臣氏」の名の由来は、天津神(天皇)と天孫(皇孫)との間を取り持つ、「中執り持つ」の意味があり、「神祇奉斎の一族」である。その名の通り、藤原氏以外の一族は、大中臣氏として伊勢神宮の祭主、大宮司の家柄となり、天皇と皇室を高度に精神的世界から支える家系であった。 「神宮皇后紀に神世の時代、中臣賊津使主を喚して審神者になす」とあるという。審神者とは、「さにわ」と読み元は「清庭」、「神祭りの庭」の意味が転じて「神の言葉の翻訳・解釈」をする聖職者を表した。中臣氏は、古くから宮廷の神祭りに深く関わっていた。 |

| ⑤天押雲命 | 推定西暦110年頃 | 大和国春日若宮祭神(春日大社併設) |

| ⑥天多禰伎命(天種子) | 推定西暦120年頃 | 「神武天皇即位時専主祭祀事 是朝政之儀也」 神武東征に随従。 神武天皇の命で、宇佐津姫と結婚し、宇佐津臣命の父。 |

| ⑦宇佐津臣命 | 推定西暦150年頃 | 宇佐津臣命(ウサツオミ)の後裔にイカオミ(中臣烏賊津使主=伊香刀美)がいて、伊香連の祖とされる。伊香は物部氏であり、イカオミは物部伊香色雄の女婿という説がある。 九州宇佐から近江国伊香郡与胡(余呉)郷に移って繁衍し 「羽衣伝説」で有名。 近江国のこの地は、古くから中臣・藤原氏の拠点の一つであった。 |

| ⑧大御気(食)津臣命 | 推定西暦180年頃 | 「河内国高安郡座恩地明神是也」ト部・中臣・藤原・荒木田神主等遠祖 |

| ⑨伊香津臣命 (いかつおみのみこと)烏賊津使主・伊賀津臣命・雷大臣命・伊香刀美など別名) その子兄「梨津臣」、弟「伊世理。 |

推定西暦200年 西暦240年 |

「近江国風土記逸文」に、伊香津臣命・烏賊津使主(いかつおみ)、伊香刀美・雷大臣命とも書く。 余呉湖(琵琶湖の東北端)を舞台とした白鳥天女の伝説が載っている。いわゆる「天の羽衣伝説」。 伊香津臣命の子「梨津臣命」と「伊世理命」は、景初二年(西暦240)、邪馬台国の女王卑弥呼が中国の魏の国に送った特使(遣魏使)であったことが、中国の史書「魏史倭人言」に記録されている。梨津臣命は「難升米命」(なしょみ)とも書く。 |

| ⑩国摩大鹿島命 | 推定西暦310年 |

「垂仁天皇御宇 天照太神鎮座伊勢国度会郡五十鈴河上時 為祭主」 |

| ⑪跨耳命 | 推定西暦? | 「仲哀天皇御宇 達亀卜術 始賜卜部姓」。卜部姓始まる。 跨耳命は、雷大臣(いかつおおみ)、烏賊津使主(いかつおみ)、伊香刀美(いかとみ)ともされる。 「書紀」によると、この烏賊津使主は、大三輪大友主君(おおみわおおともぬしのきみ)、物部胆咋連(もののべいぐいのむらじ)、大伴武以連(おおともたけもつむらじ)と共に「仲哀時代の四大夫(まえつきみ)」(四天王)の一人としてされ、「仲哀の死を隠して葬儀」を行ったという。子孫は中臣氏。 |

| ⑫常盤大連 | 西暦540年 | 欽明天皇御宇、感達中臣祓 始賜中臣姓也。中臣氏始まる。 |

| ⑬大織冠鎌足 | 西暦669年 (死去) |

天智天皇八年鎌足死去。任内大臣、 中臣姓改藤原朝臣内大臣 初任時被授大織冠 藤原氏諸流元祖 大錦上正二位内大臣 |

| 〔3〕古代先祖の系図---「伊東氏藤原姓大系図」 <中臣・藤原・鹿島氏系図「尊卑分脈」> |

○八百万神中棟梁 ○豊受大神宮是也 大和国添上郡座春日 弟三郷殿 (祖先)天御中主尊---天八百万霊命---興台産霊命----天児屋根尊-------- (国常立尊別名也) ○大和国添上郡座 ○神武天皇即位時専主 ○ト部・中臣・藤原・荒木田神主等遠祖 春日若宮是也 祭祀事之執朝政之儀也 河内国高安郡座恩地明神是也 天押雲命----天多称凌命----宇佐津臣命------大御気津臣命---------- ○第一次 卑弥呼遣魏使 ○垂仁天皇御宇天照太神鎮座伊勢国 難升米(なしょみ)に同じ 度会郡五十鈴河上時為祭主 伊香津臣命---梨津臣命---神聞勝命―-久志宇賀主命---国摩大鹿嶋命-- ○仲哀天皇御宇 達亀卜術始賜卜部姓 臣狭山命----跨耳命-----大小橋臣命-----阿摩毘舎郷-----音穂臣命--- ○欽明天皇御宇感達中臣祓 始賜中臣姓也 阿毘吉連----真人大連------賀麻太夫---黒田大連------常盤大連----- ○天智天皇八年任内大臣 中臣姓改藤原朝臣内大臣 初任時被授大織冠 藤原氏諸流元祖 大錦上正二位内大臣 可多能祐大連----御食子大連----大織冠鎌足-----不比等-----武智麻呂 (南家) 注)「梨津臣命」(難升米)の女王卑弥呼の遣使の添書きは公開資料による。 |

| 〔4〕「橿原神宮」の由緒書(たて看板) |

|

|

| 〔5〕西都原古墳群(日向国/宮崎県・西都市) |

| <参考史料引用①>西都原の古墳群 前方後円墳 |

| <参考史料引用②>ようこそ宮崎西都原古墳群 |

| 〔6〕<参考史料引用③>邪馬台国と幻の製鉄国家 |

|

| 宮崎ポータルサイト/グルネット 宮崎 「西都原の前方後円墳と円墳他」より | |

男狭穂塚 高さ19m、主丘部径132m、全長154m、墳丘は3段の大円墳状になっており、2段目の正面には長方形の祭壇が作られ、そこから南に細長い盛り土があり、それを含めると全長219mとなります。周囲は幅20mの壕(周溝)があり、内側は深く外側が浅い2重壕となっています。日本最大の帆立貝式古墳です。 ニニギノミコトの御陵と伝えられています。 男狭穂塚は5世紀初頭に建造された西都原古墳群中最大の古墳です。 2004年末から2005年当初にかけて男狭穂塚の前方部と後円部の接続部分のレーザー探査が実施され、男狭穂塚の形状は、全国で最大の帆立貝式前方後円墳であることが実証されました。 |

女狭穂塚 高さ14m、後円部径96m、全長176m、3段築成の墳丘と両くびれ部に造り出しを持つ九州では珍しい畿内式前方後円墳、九州最大の前方後円墳です。 コノハナサクヤヒメの御陵と伝えられています。 築造年代は男狭穂塚よりやや新しい5世紀前半中葉頃。古墳の周りに幅20mの周溝を持つ形の整った前方後円墳。昭和50年に盗掘にあい、その時円形埴輪の破片などが確認されています。 5世紀初め頃畿内地方では第15代応神天皇・第16代仁徳天皇の古墳を筆頭に100mを越す巨大古墳が作られ始め、その後日本各地で畿内式古墳が造られるようになったと考えられています。 築造年代は、女差穂塚の方が男狭穂塚より古いという説もあります。 |