|

正使:満所 ローマ法王に謁見

| 伊東家<キリスト教との接触> ○天正6年(1578) 義祐主従豊後落ち、大友宗麟のキリスト教に接触 ○天正8年(1580)織田信長の絢爛豪華な安土城のセミナリオ (カレッジ)第一期生伊東祐勝(ゼロニモ) 織田信長、授業を参観し祐勝のクラベッサンの演奏を激賞 |

|

| 天文十九年(1551)伊東義祐の家督を継いだ嫡男義益は、英明の人で京の公卿の覚えも良かったので、義祐は朝廷との関係を強化するためにしかるべき高家の姫君を嫁に迎えたいと思った。永禄五年(1562)、政争の追及を避けて伊予国に放浪中であった伊東大炊介の計らいが成就して、一条従三位中納言房基卿の娘との婚約交渉が成立し、翌年(1563)伊東家はその姫を迎えた。 やがて、二男一女の子を儲けた。 実は、この一条中納言の室は、キリシタン大名大友宗麟の妹であった。したがって義益夫人と大友氏は姪(めい)と伯父の関係、義祐と宗麟は息子夫婦を通じて親戚になったのであった。 天正六年(1578)伊東義祐主従は、島津氏との戦に敗北し日向国を失い、同盟関係にあった豊後の大友氏を頼って逃れた。このとき、その一条家の姫・義益夫人が機縁となって伊東家は大いにキリスト教の洗礼を受けたのである。 仏教に帰依深く、また早く豊後を離れた入道義祐と祐兵の家族、および随行者を除いて伊東家の多くの一族が入信した。 当時、豊後の臼杵の居城を中心とした大友氏の領国は、日向とはまるで異なりキリスト教が盛んに行われ、華やかなキリシタン文化の先進都市であった。そこには、教会があり病院があり、ヨーロッパとの交易が盛んで、大友氏はキリシタンを通じて新しい武器や他のいろいろな品物を多く仕入れていた。紅毛の異人が至るところを行き交い見るもの聞くものが珍しいものばかりであった。 国を追われた義祐一行は前途に確たる見通しのない不安に満ちた境涯であったから、豊後においてのキリスト教との遭遇は、まさに神の福音・大いなる導きとして感じられたと思われる。すでに死亡していた義益の三人の遺児たちもその地に逃れてきていた。長女は祐兵夫人、長男は都於郡城主の義賢十一才、三男は祐勝八才であった。二男祐勝は義賢よりも自由な立場で且つ非常に利発な少年であったので、たちまち紅毛の宣教師たちに注目され何かと新しい教えを受けたという。 ヨーロッパからきた宣教師たちは、当時の日本の最高権力者であった織田信長の懐に入って彼らのキリスト教をおおいに普及させることを目論んでいた。信長は彼の戦略の中にいち早く先進の鉄砲を取り入れたように、優れた新しい文物と外国の様子に関心が非常に高く派手好みでもあった。一面では旧来の日本の仏教、とくに一向宗の弾圧を行っていた立場もあり、後の豊臣秀吉や徳川家康と違ってキリスト教の布教には寛大で宣教師たちを優遇していたのである。 その信長は、京都に南蛮寺を建立し、天正八年(1580)には歴史上かってない豪華絢爛(けんらん)たる建築を誇る、安土城のその城内に教会堂と合せ貴族の子弟のため学校(カレッジ・セミナリオ)を建て開校させた。そして、そのセミナリオにキリシタン大名の子弟のうち優秀な若者を入れることになり、先ず第一期生として二十五人が選ばれた。伊東祐勝もその中にいて満九才であった。彼の洗礼の霊名は「ゼローム」と言ったが、ゼロームは二十五人の生徒の中で一頭地を抜く秀才であったという。 ここでは、日本のほかヨーロッパの学問、語学、そして音楽を教えていたが祐勝はとくに音楽に秀でていた。ある日信長はこの学校を参観して日本の少年たちが外国の学問に懸命に取り組んでいる姿を見て非常に喜んだ。 信長の参観のこのとき、祐勝は彼の前でヨーロッパのクラベッサン(翼琴)という楽器を演奏したのであった。それを聴いた信長はその音楽と演奏の音色にすっかり満足し、この驚くべき才能の少年を激賞したという。天下人信長と伊東家の少年祐勝とのこのような出会いがあったのである。 |

| <日欧文明間交流の先駆者> 「天正 ローマ法王少年使節・正使」マンショ |

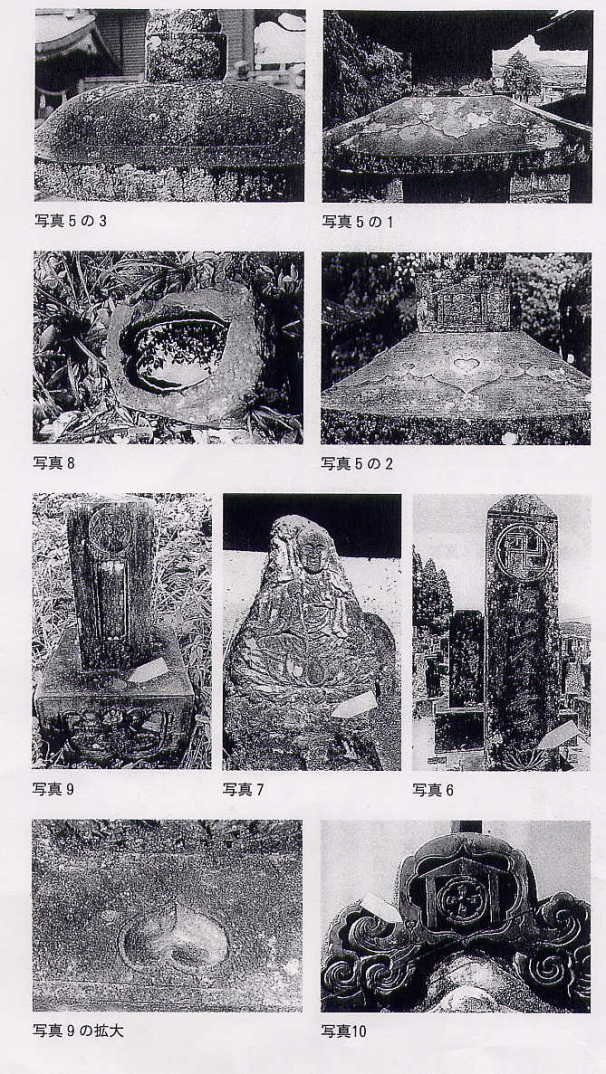

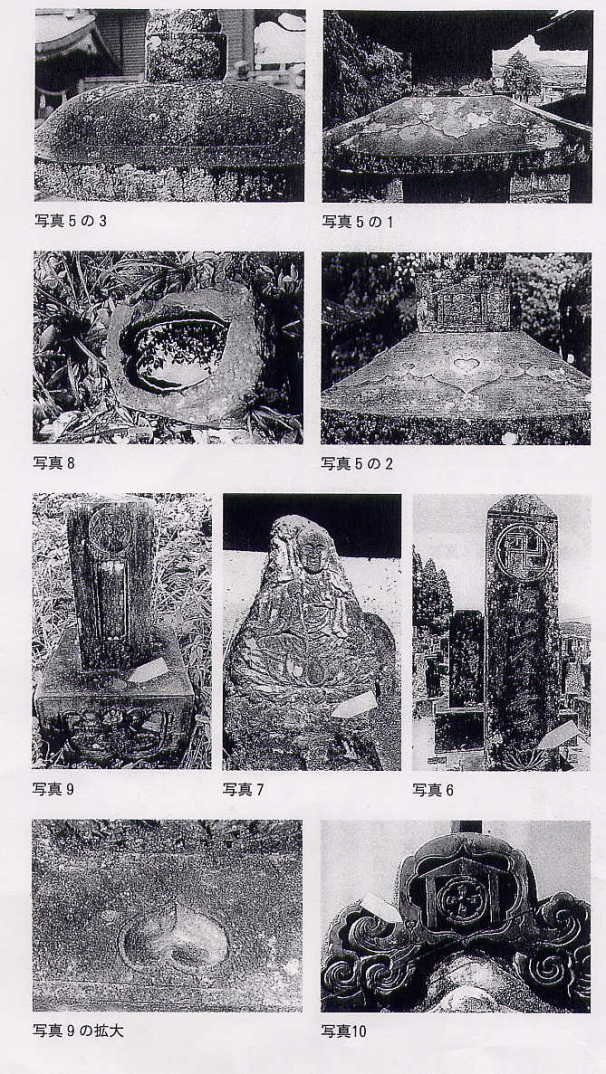

祐勝の母義益夫人は、同じ年に一族と共に臼杵で洗礼を受けた。その後、祐勝の兄義賢も洗礼を受け霊名を「バルトロマイ」と言った。 そして、義益の妹「町の上」の夫は「伊東修理亮祐青」と言ったが、彼も二人の子と共に洗礼を受けた。二人の子は兄を祐益「マンショ」、その弟を「ジュスト」と呼んだ。そしてこの祐青の子「伊東マンショ」が、日本とヨーロッパとの国際交流のうえで歴史的な遣欧少年使節の正使に選ばれ、千々石ミカエル、原マルチノ、中浦ジュリアンと共にこの少年四人が、ローマ法王を訪問したのであった。 日本の若き侍・正使マンショは、美しい着物、真珠と金剛石で飾った刀を挿した武士の盛装の出で立ちをして、利発で明敏な頭脳、気高い容貌、気迫と明快な弁舌によってローマをはじめヨーロッパの人たちを驚かせたという。 実は、この遣欧少年使節団の正使は、初め安土城のセミナリオにいた俊才伊東祐勝と決まっていた。しかし、その学校セミナリオの都合と長崎から出発する船の予定のため、大友宗麟が祐勝に代え祐益(マンショ)を派遣する旨の文書をローマ法王に書いて、マンショが正使に任命され大役を勤めたのであった。 伊東マンショは、天正10年(1582)「ローマ法王・遣欧天正少年使節」の正使となってヨーロッパに渡り、九州の三人のキリシタン大名---大友義鎮、有馬晴信、木村純忠の信心の書簡をローマ法王に奉呈しただけでなく、当時の日本国最高権力者(将軍)織田信長からローマ法王への贈物「安土城屏風絵図」を贈呈するなど、日本国とヨーロッパとの文明間交流の先駆者として歴史に大きな足跡を残した。 また、帰国して後、マカオの修道院で研修を重ねイエズス会のキリスト教の宣教師、後には司祭となり、わが国でキリスト教の布教につとめ、合わせて数々の先進的な知識・文化・印刷機など文物を広めて大きな影響力と恩恵をもたらしたといわれる。 この当時の日本の少年使節の活躍のことは、ヨーロッパ世界で一大旋風を巻き起こし、1585年までに48種類、その後10年間に90種類もの書物が発刊されたという。出版物で見る限り、かってこれ以上に有名になった日本人はいないと言われ、「日本国と日本人」という日本文明の存在をはじめて世界にアピールし、強く印象付けた事件として歴史上画期的な貢献であった。 そして、伊東マンショは、少年使節が出発して僅か4ヶ月後に本能寺で暗殺された信長に代わり、帰国を出迎えた<禁教の主>太閤秀吉にもたいへん厚遇され,また大いなる親交を保った。 日南市の郷土史家の調査研究によると、日向伊東氏一族であったマンショによって飫肥藩にもたらされたキリスト教文化・西欧文化の影響は想像以上に大きかったと見え、「マンショの記憶」を偲ばせる下記ののハート紋は、飫肥藩におけるマンショの大きな恩恵を今日に伝えるシンボルのようにも感じられる。 他方、平成17年、滋賀県安土町ではわが国において歴史上最高の名城といわれる安土城の史跡復興事業の一環として、「天正日本の親善大使」マンショによって、織田信長からローマ法王に贈呈した「安土城屏風絵図」を探すため、プロジェクトを結成し、調査団を派遣。ローマ法王に面会し正式に調査をお願いしたところ「わかりました」と快く応諾されたことがマスコミで報道された。(下記の写真参照) |

|

| 現代に甦る親善大使---伊東マンショ |

|